当前位置: |

重磅喜讯!中冶集团荣膺4项国家科技奖

发布日期:2021-11-04

11月3日上午,中共中央、国务院在北京人民大会堂隆重举行2020年度国家科学技术奖励大会。大会共颁发国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖264项。其中,自然科学奖46项,技术发明奖61项,科技进步奖157项。中冶集团牵头和参与完成的4项成果荣获2020年度国家科学技术奖,其中,由中冶集团直接提名、中冶建研院牵头获得国家技术发明二等奖;中冶长天作为第二完成单位参与获得国家科技进步一等奖,中冶京诚、中冶焦耐分别参与获得国家科技进步二等奖。

国家技术发明二等奖:预应力结构服役效能提升关键技术与应用

秦山核电延寿项目

由中冶集团直接提名、中冶建研院作为第一完成人和第一完成单位牵头完成的“预应力结构服役效能提升关键技术与应用”项目聚焦预应力结构效能提升的重大需求,面向预应力作用科学测控的技术瓶颈,针对预应力时变作用分析、时效作用评定、高应力力流重构等关键难题进行了系统深入研究,创新了预应力疲劳松弛机理、高压应力混凝土徐变模型、预应力结构连续倒塌机制,建立了贯通设计、施工、服役的全寿期服役安全技术体系,攻克了预应力结构服役性能精准分析、服役性态科学评价与再服役效能升级3大关键技术难题,实现了预应力结构服役效能的显著提升。项目获得授权发明专利25项、软件著作权5项、主编行业标准4部,发表论文86篇(SCI/EI 45篇),出版专著3部。成果应用于预应力工程近千项,范围涵盖机场高铁、体育会展等公共建筑,冶金、机械、核电等行业工业建筑。项目引领了行业发展,推动了行业技术进步,保障了国家重大工程的实施,应用前景广阔。

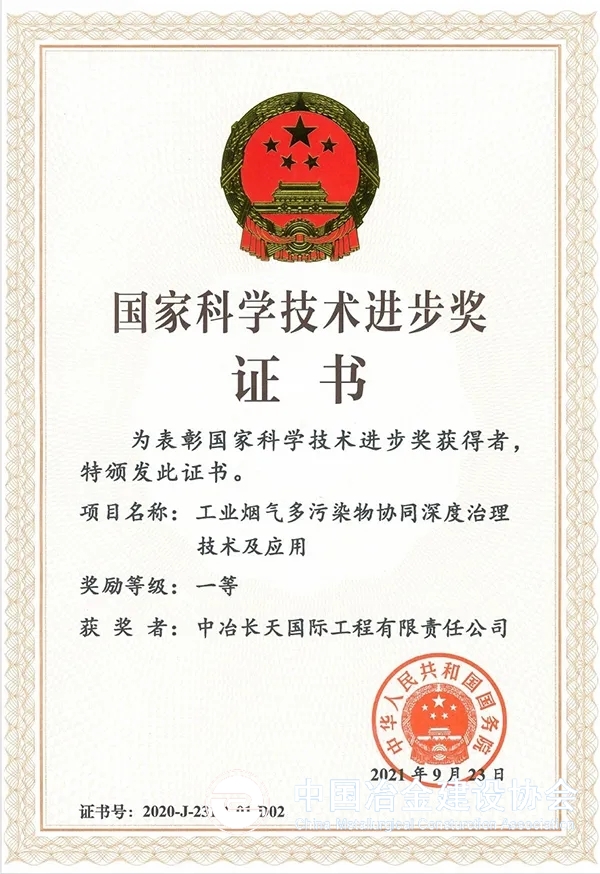

国家科技进步一等奖:工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用

宝钢湛江烧结烟气活性炭法单级吸附示范工程

中冶长天作为第二完成单位参与完成的“工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用”项目主要创新点之一是中冶长天自主研发的活性炭法多污染物烟气净化技术。钢铁烧结球团烟气多污染物成分复杂,是工业烟气治理的难点和重点。自2008年起,中冶长天成立专门研发团队,依托国家863计划,建立协同控制理论方法,自主开发了分层错流多位喷氨吸附、多段可控整体流再生、多点卸料“Z”型输送、余氨循环利用及废水零排放等技术及装备,打破了国外技术垄断封锁,真正实现多污染物的同步脱除及副产物的资源化利用,且脱除效率更高、运行成本更低,比国外投资下降约40%,整体达到国际领先水平。该技术在宝钢本部和湛江分别建立了烧结烟气活性炭法单级、双级吸附示范工程,开创了我国钢铁烟气治理新里程,被国家工信部列为“国家鼓励发展的重大环保技术装备目录”大气防治类首位,为出台《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》提供技术支撑。已应用于安阳钢、武钢、晋南钢铁、永洋钢铁、金鼎重工、中天钢铁、永锋钢铁等20多个烧结球团配套烟气净化工程。

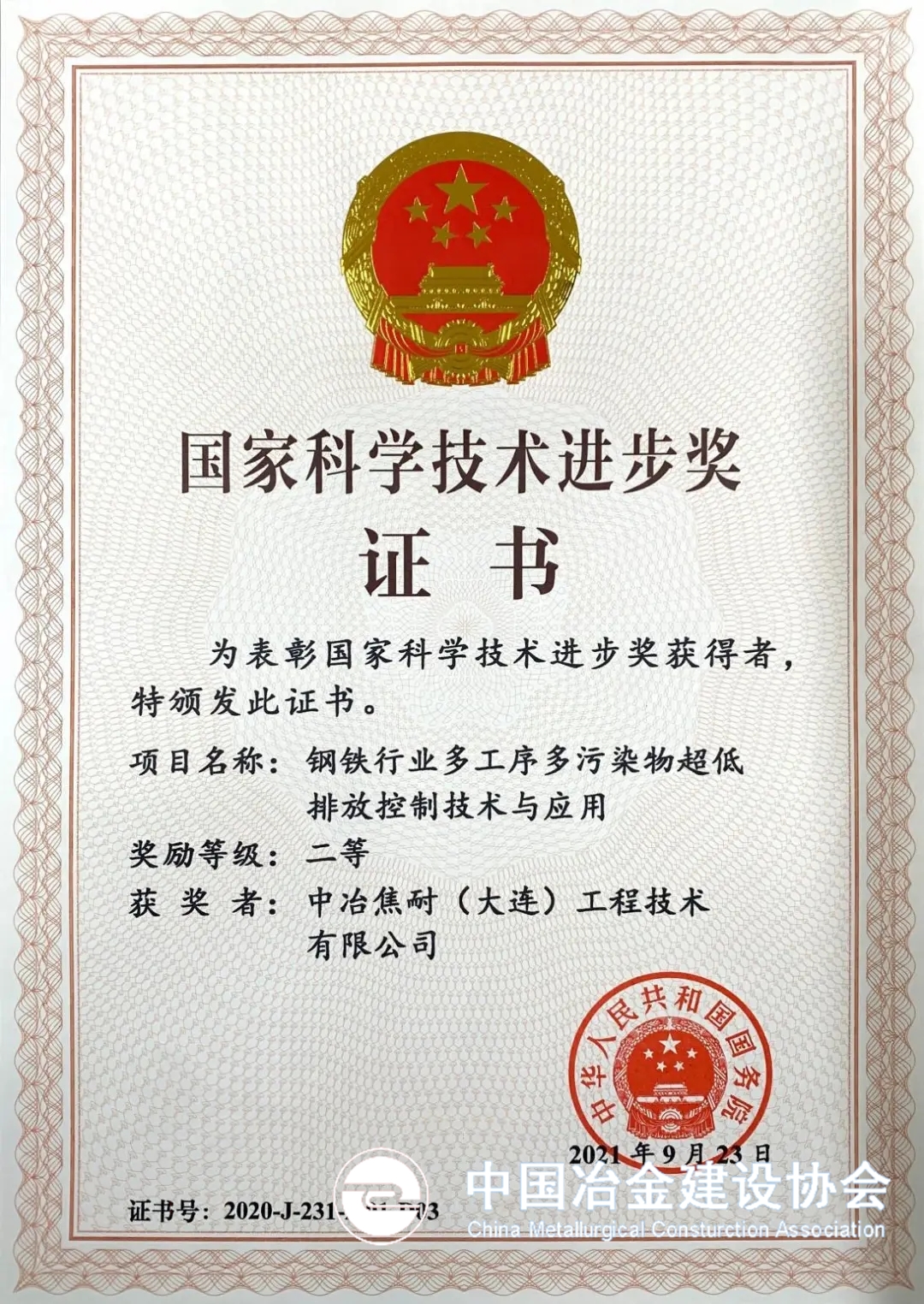

国家科技进步二等奖:钢铁行业多工序多污染物超低排放控制技术与应用

世界首套宝钢湛江焦炉烟气脱硫脱硝装置

中冶焦耐参与完成“钢铁行业多工序多污染物超低排放控制技术与应用”成果符合当前国家的产业政策,对提升炼焦产业清洁生产水平、促进焦化企业环保治理升级起到积极作用。目前,已应用建设的焦炉烟气脱硫脱硝工程42套,每年可减少氮氧化物排放7.85万吨,减少二氧化硫排放2.6万吨。如京津冀地区焦化企业实施后,每年可减少氮氧化物排放39万吨,减少二氧化硫排放37万吨,对该区域打赢蓝天保卫战具有重要意义。同时完成河钢、宝钢、鞍钢、印度TATA等国内外大型企业92台套工程,实现废气处理规模达2475亿立方米/年。成果应用于保障企业用户正常生产,直接惠及企业产值超过2000亿元/年,为污染物高效减排、改善生态环境、促进钢铁行业绿色发展作出重要贡献。近年来,中冶焦耐在焦炉烟气脱硫脱硝工艺技术取得重大技术突破,达到世界先进水平,填补中国焦化领域焦炉烟气脱硫脱硝工艺与装备的技术空白,有力推动了焦化烟气治理低成本绿色生产技术水平、焦化环保烟气治理水平的提升。

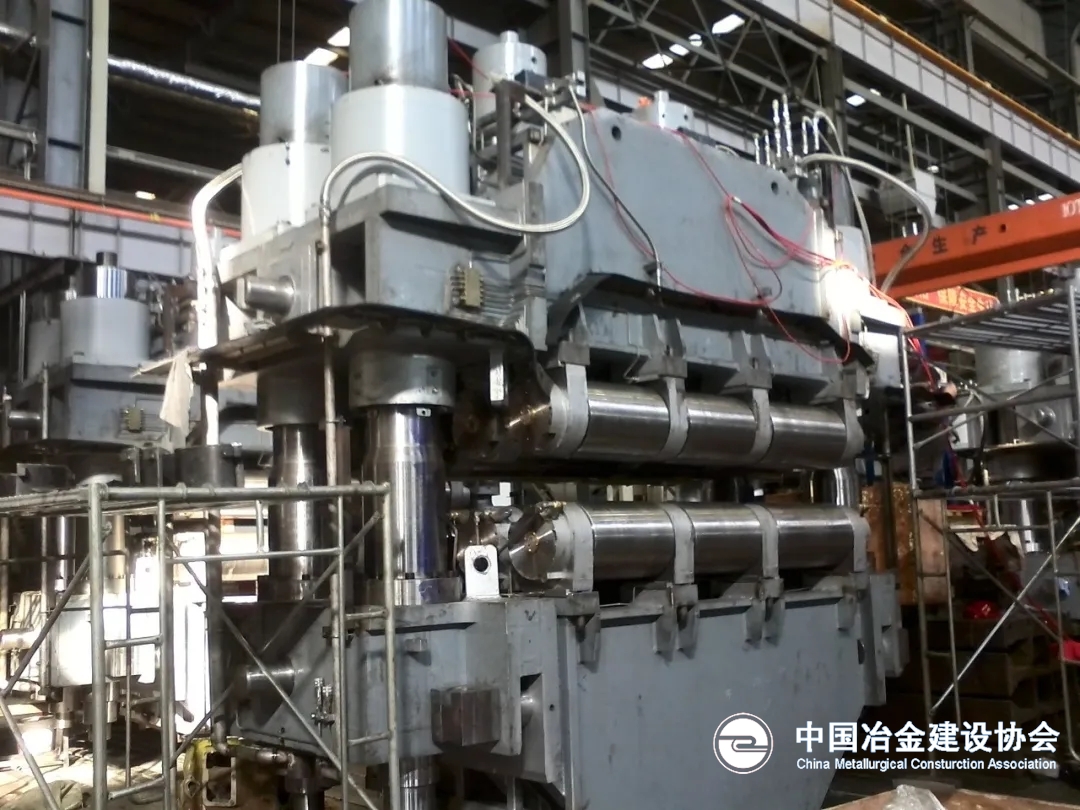

国家科技进步二等奖:连铸凝固末端重压下技术开发与应用

中冶京诚连铸凝固末端重压下技术的应用

中冶京诚参与完成的“连铸凝固末端重压下技术开发与应用项目”实现了钢铁特厚板、大规格型棒材,用于制造海洋工程、能源电力、石油化工、重型机械、国防军工等领域重大装备的关键承重、承压、传动件的质量与性能极其苛刻的要求,从理论研究、工艺开发、装备设计着手,系统研发并应用了连铸凝固末端重压下技术,全面提升了大断面连铸坯的致密度与均质度,与传统模铸工艺流程相比,采用重压下工艺流程可提高金属收得率10%,降低吨钢能耗25%,技术全面实施投用后,生产保探伤、保性能特厚板厚度规格由原来的80毫米提升至150毫米,同时,由于重压下铸坯的整体减薄,加热过程吨钢节省高炉煤气30立方米,相当于节省标准煤2.57公斤,减排二氧化碳6.41公斤,从根本上破解了我国高端特厚板、大规格型棒材无法大批量稳定高效生产的共性技术难题。现已应用于唐山中厚板材有限公司的2#板坯连铸机升级改造项目、江阴兴澄450特厚板连铸机的大压下改造项目等工程。 (中冶集团 供稿)